文|《中國科學報》見習記者蒲雅杰

“有異性,沒人性!”在荷爾蒙躁動的年紀,你可能會因為對女神、男神的牽腸掛肚而收獲來自哥們兒、姐們兒的“白眼”。

但常言道:兄弟如手足。再回憶一下,當恐怖如斯的考試、面試、論文deadline等“危急存亡之秋”來襲,你第一時間想要聯系的是否是同性小伙伴?

為啥會出現這樣矛盾的心理?這是所有兩性生物都存在的社交選擇問題。

近日,西安交通大學生命科學與技術學院教授王昌河及其團隊迎來“開門紅”——斬獲該校2025年首篇《科學》論文。結果證明,在面臨生存威脅時,雄性小鼠和雌性小鼠都會轉向雄性偏好,并且這種偏好由中腦多巴胺系統的神經回路直接介導。

王昌河在實驗室

遇到危險

它轉投兄弟懷抱

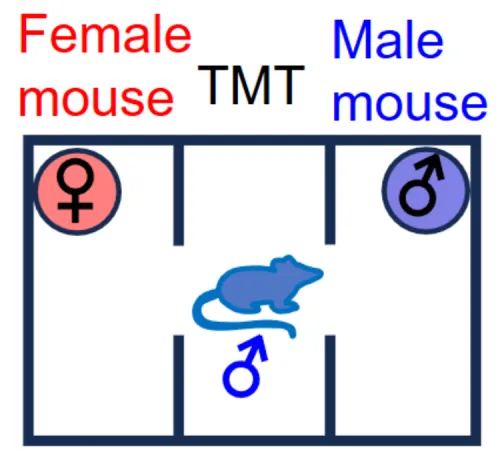

故事發生在一場“三箱實驗”中,“三箱”結構就像這樣:

實驗中,在兩側的隔間中分別關著兩只同等健康、“盤靚條順”的雌鼠和雄鼠,供放置在中間的“主鼠公”進行選擇。

那么誰才是它的“心動嘉賓”呢?以下是其中兩只受試“主鼠公”的回憶:

安靜舒適的狀態下,無論雌雄都選擇了雌性一端——

受試小雄鼠:我愛“女神”,我要跟“女神”貼貼!

受試小雌鼠:我愛“女神”,我要跟“女神”貼貼!(研究人員溫馨提示:為排除發情激素波動影響,實驗均選用非發情期雌鼠)

看起來,歲月靜好時,“愛女”才是眾望所歸?

對此,論文第一作者、西安交通大學生命學院博士后韋安琪解釋道:“成年雄鼠不存在發情期,而是一直處于‘性接受’狀態,所以隨時會對異性產生‘追求’的行為;而受試雌鼠處于非發情期,激素水平較低,可能并不想與雄性產生性行為方面的沖突,因此也選擇了雌鼠。”

然而,當研究人員向中間的小白鼠施加了表示環境危險的信號后,小鼠們的行為大相徑庭,這時雄性成為了二者的共同選擇——

受試小雄鼠:媽呀有危險,我得去找我“哥們兒”!

受試小雌鼠:媽呀有危險,活著要緊,我來了“少俠”!

危急關頭,為啥雄性變成了兩者都青睞有加的對象?難道是小鼠們默認“女子不如男”、雄性才會起到更好的保護作用?

錯!韋安琪表示:“這個解讀太過絕對,二者選擇雄性可能都出于‘提高自身生存概率’這樣的底層邏輯而言。尤其對于雄鼠來說,背離繁衍本能、選擇與同性社交,也許說明他們相信會在共同的奮斗或者‘戰斗’中形成更好的友誼。”

偷偷藏不住

這是生理性的“喜歡”!

那么雄鼠從“戀愛模式”切換到“兄弟模式”的背后機制是啥?

別急,實驗才剛剛開始——通過病毒示蹤及最高新的雙色鈣信號光纖記錄技術,受試小鼠們的大腦神經通路揭示了答案。

雄鼠的大腦受到了兩種互相對抗的神經系統調控:

平靜情況下,雄鼠與異性互動會激活大腦中的“獎賞環路”,與同性社交則不會引起太大的信號波動。(“重色輕友”實錘了)

而當受到環境威脅時,“防御環路”則會得到增強,驅使著雄鼠轉變為對同性的偏好。

“這種神經元活動的變化直接影響了小鼠的社交行為,促使它們更多地選擇同性伙伴,以應對可能的威脅。”王昌河告訴《中國科學報》。

既然實驗是在小鼠的大腦中尋找性別選擇的神經回路機制,那么是否能推及更多的生物呢?

王昌河:“這樣一種神經回路是相對保守、相對低級的,不同的物種在進化中都可能產生這樣的神經機制。因此這項研究不只是對于特定的動物而言——只要是分化出雌雄兩種性別的動物都可能會作出這種性別選擇。”(溫馨補充:蜜蜂、螞蟻等更為社會化的動物有著嚴格的性別分工意識,因此是不適用的哦)

誰說“狐貍尿”臭?

這尿可太“幸運”了

據研究團隊回憶,性別偏好三箱實驗從2023年才開始設計,一年后的5月正式投稿,11月就收到了被《科學》接收的好消息,可謂是全程“無痛”,“絲滑”過關。這也太強了吧?

三箱實驗的原理圖

韋安琪表示:幸運降臨時,可能會表現為“醉人”的狐貍尿……

“動物之間會發生同性性行為”是個不那么冷的“冷知識”,近年來逐漸走入大眾視野。在2019年乃至更早以前,王昌河團隊偶然間在實驗室觀察到了小鼠間的同性性行為,因而產生了極大的研究興趣。

交給小鼠你就放心吧,包搞砸的。在偶然的幾次實驗中,小鼠確實對同性產生了偏好,但后面研究人員再進行重復實驗時,這種同性相吸的現象卻再也不能復現。

韋安琪(掏出數據):導兒,真做不出來……

王昌河:再堅持堅持唄~

直到有一天,實驗室飄來了一股“醉人”的氣味——是哪位同仁剛才在用狐貍尿做實驗啊!

韋安琪抬頭不語,只顧趕緊開窗通風。驀然回首,自己箱中的小鼠竟已被氣味所影響:原本只喜歡雌性的雄鼠竟然對雄性表現出了興趣!

被天降的“金鑰匙”砸中,實驗火速轉變方向。“小鼠的嗅覺非常敏銳,而狐貍尿中的主要成分三甲基噻唑啉會讓它感受到生存威脅,甚至產生同性吸引的現象,因此我們轉而開展了對小鼠在外界生存威脅下社交偏好改變的研究。”韋安琪說。

這一次,雌雄兩種小鼠在危險環境下同時對雄鼠進行了社交選擇,研究團隊終于成功“破題”。

真愛到底是誰?

大腦已為您自動導航

論文上線后,《科學》雜志抬手就進行了一個“特別推薦”;匿名審稿人更是直言:讀完之后整個人都為之興奮!

事實上,這項研究找到了生物在做出社交決策時的神經基礎。再往遠了看,人類的社交行為同樣也逃不出這套大腦的調控機制。

王昌河說:“大腦就像一個GPS,可以根據環境的變化,為我們自動規劃出社交對象的最優解。”

這下我們可以說,選擇當“戀愛腦”還是“兄弟腦”,不是我的“鍋”,全是“腦”說了算。

同時,實驗還為相關疾病的治療提供了思路。研究人員表示,一些與該調控機制相關的疾病如社交障礙、性功能障礙等,可以更加精準地進行干預。

最后,同作為環境刺激下的行為影響,你或許聯想到了“吊橋效應”——在緊張刺激的環境中,人會不由自主地心跳加快,并且誤認為是身邊出現的人使自己心動,進而愛上那個ta。

那危險來臨時,這種“奔赴”會不會也是一種“吊橋效應”?

韋安琪解釋:“吊橋效應考慮的是人類在危險環境中,ta更容易喜歡上身邊一個具體的對象。但在我們的實驗中,受試小鼠可以自由地接觸兩種性別的小鼠,最后選擇更喜歡的性別,因此可以排除吊橋效應對這種性別選擇的影響。”

但“吃瓜群眾”的好奇也點亮了一盞“啟示明燈”。他表示:“這是個有趣的課題,有機會我們可以用實驗看看吊橋效應在生物身上的具體影響。”

總而言之,無關“吊橋”,“有危險,找哥們兒”是下意識的不二之選。

相關論文信息:

https://doi.org/10.1126/science.adq7001

本文圖片由受訪者提供

本文鏈接:http://m.020gz.com.cn/news-8-518-0.html西安交大最新研究揭示:不論男女,在這種情況下選擇都相同!

聲明:本網頁內容由互聯網博主自發貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。

點擊右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

點擊瀏覽器下方“ ”分享微信好友Safari瀏覽器請點擊“

”分享微信好友Safari瀏覽器請點擊“ ”按鈕

”按鈕

點擊右上角 QQ

QQ

點擊瀏覽器下方“ ”分享QQ好友Safari瀏覽器請點擊“

”分享QQ好友Safari瀏覽器請點擊“ ”按鈕

”按鈕